Grenzsteine an der Hanauer Koberstadt

Die Hanauer Koberstadt ist der Teil des Koberstädter Waldes (=

Waldgebiet östlich von Egelsbach), der sich vom Rutschbach im

Süden, eingegrenzt von der Grenzschneise im Osten und dem

Dammweg im Westen bis hoch zur Langener/Offenthaler Straße/Im

Haag

in der

Nähe der

Dreieichenhainer Sportanlagen hinzieht. In der Karte von

Nahrgang (2) ist dieses Gebiet violett eingezeichnet.

Die Hanauer Koberstadt ist der Teil des Koberstädter Waldes (=

Waldgebiet östlich von Egelsbach), der sich vom Rutschbach im

Süden, eingegrenzt von der Grenzschneise im Osten und dem

Dammweg im Westen bis hoch zur Langener/Offenthaler Straße/Im

Haag

in der

Nähe der

Dreieichenhainer Sportanlagen hinzieht. In der Karte von

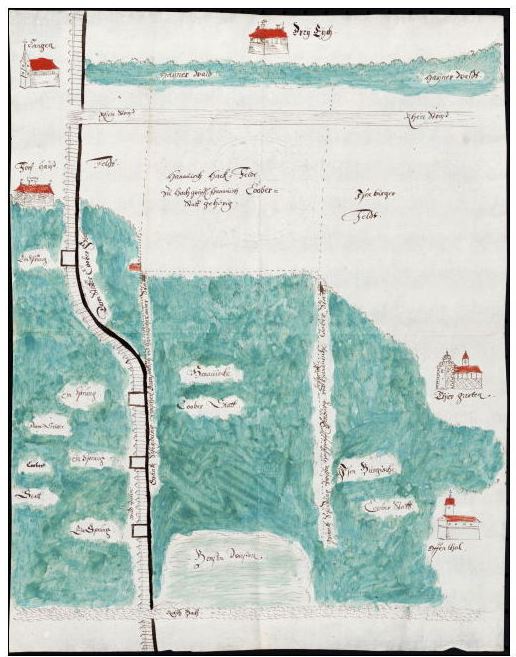

Nahrgang (2) ist dieses Gebiet violett eingezeichnet. Auf

dieser Karte der Koberstadt von 1631 (aus Arcinsys) ist sehr gut zu

erkennen, wie die

Hanauer Koberstadt zwischen der Darmstädter und Ysenburger

Koberstadt liegt. Oben erkennt man "Drey Eich", unten die Benzenwiesen

am Rutschbach. Bemerkenswert ist der Wildzaun, der von Norden kommend

(Waldeck am Paddelteich?) östlich am ehemaligen Forsthaus

Koberstadt vorbeiführt, dann entlang des heutigen Messeler

Weges

zum Dammweg läuft, dem er in südlicher

Richtung folgt.

Es sind "Sprünge" eingezeichnet, schräge Rampen

mittels

denen das Wild von der hanauischen Seite auf das

hessen-darmstädtische Gebiet wechseln konnte, aber nicht

zurück konnte. "Thier garten" entspricht dem heutigen

Philippseich. Wir haben es also mit vier Grenzlinien zu tun, die wir im

Folgenden

besprechen. Beginnen wir mit der Grenze im Osten

an der Grenzschneise (Ysenburg Birstein / Hanau-Lichtenberg):

Auf

dieser Karte der Koberstadt von 1631 (aus Arcinsys) ist sehr gut zu

erkennen, wie die

Hanauer Koberstadt zwischen der Darmstädter und Ysenburger

Koberstadt liegt. Oben erkennt man "Drey Eich", unten die Benzenwiesen

am Rutschbach. Bemerkenswert ist der Wildzaun, der von Norden kommend

(Waldeck am Paddelteich?) östlich am ehemaligen Forsthaus

Koberstadt vorbeiführt, dann entlang des heutigen Messeler

Weges

zum Dammweg läuft, dem er in südlicher

Richtung folgt.

Es sind "Sprünge" eingezeichnet, schräge Rampen

mittels

denen das Wild von der hanauischen Seite auf das

hessen-darmstädtische Gebiet wechseln konnte, aber nicht

zurück konnte. "Thier garten" entspricht dem heutigen

Philippseich. Wir haben es also mit vier Grenzlinien zu tun, die wir im

Folgenden

besprechen. Beginnen wir mit der Grenze im Osten

an der Grenzschneise (Ysenburg Birstein / Hanau-Lichtenberg):Diese Grenze und deren Besteinung wurde von Rolf K. Nieß in der Landschaft Dreieich 2007 beschrieben (Lit. Nieß (3)). Basis war eine Grenzbegehung im Jahr 2000. In der Publikation ist eine Bestandskarte aus dem Jahr 1957 abgebildet, in der die Grenzsteine eingezeichnet sind, mit durchgehender Nummerierung von Süd nach Nord. Die dort angegebenen Abstände sind dem Protokoll einer Grenzbegehung aus dem Jahr 1726 entnommen (Staatsarchiv Darmstadt). Mir liegen weiterhin Unterlagen von Frau Luise Hubel vor, die die Grenze 2004 dokumentiert hatte (unveröffentlicht).

Meine Grenzbegehungen im Herbst 2010 und Spätwinter 2011 erbrachte das sehr erfreuliche Ergebnis, dass 6 von Nieß als fehlend gekennzeichnete Steine von mir aufgefunden werden konnten. Von den ursprünglich gesetzten 53 Steinen habe ich noch 42 identifizieren können. In der Übersichtsdatei können die von Nieß und mir erhobenen Stati verglichen werden. Ein von ihm beschriebener Stein (Nr. 36)

Die Grenze zwischen den Territorien Hanau-Lichtenberg und Isenburg-Birstein wurde zuerst 1648 besteint, zumindest gibt es den ersten Bericht darüber. Eine Grenzbegehung 1698 war Anlass die Grenze neu zu vermessen und mit Grenzsteinen zu versehen. 1726 wurden die Steine und deren Abstände voneinander protokolliert. 1774 wurden die Steine 48 - 52 mit sehr schön gestalteten Wappensteinen neu gesetzt. Im Jahr 1787 wurden 25 "abgängige" Steine erneuert gesetzt. Aus dieser Besteinungsgeschichte folgt, dass die verschiedensten Steintypen zu finden sind:

| 1726 (9 Steine) | 1726 (8 Steine) | 1774 (3) Steine | 1787 (18 Steine) |

Es gibt 9 Steine, die 1726 gesetzt worden und die mit einem etwas schiefem "G" auf der Westseite gekennzeichnet sind. 8 Steine sind mit einem deutlichen "G" auf der Westseite markiert, davon haben 5 einen flachen und 2 einen (unterschiedlich stark) gewölbten Kopf. Von den 5 Wappensteinen von 1774 im nördlichen Bereich sind noch 3 vorhanden. Die 1787 gesetzten Steine tragen ein Y auf der Ostseite und ein L auf der Westseite (gewölbter Kopf). Davon sind noch 18 vorhanden. Der Stein Nr. 5 ist mit "Y" auf der Ostseite und "LL" (Landgraf Ludwig ?) gekennzeichnet. Es liegt auf der Hand, dass es neben den in den Protokollen erwähnten Steinsetzungen weitere Ersatzsteine an die ursprünglichen Standorte verbracht worden sind.

Erstaunlich ist der Grenzstein an der Dreieicher Ringlandwehr im Süden (Y-HL 04a). Er hat einen dreieckigen Grundriss, wobei auf allen Seiten ein "G" eingemeißelt ist. Es kann sich daher nicht um einen typischen Dreimärker handeln. Er ist definitiv kein Stein der besprochenen Serie. Stein 4 steht nur 2 Meter entfernt, ebenfalls im versumpften Graben. Nachtrag: Auf einer alten Forstkarte sind dort in der Tat zwei Grenzpunkte eingetragen: die Grenze machte dort einen kleinen Knick, der in der heutigen Gemarkungsgrenze nicht zu finden ist. Von dem dreieckigen Stein ging eine Grundstücksgrenze aus, die sich schräg über die Benzenwiese zog, erkennbar an einer durch die Wiese unterbrochenen Baumreihe.

Die Südseite des Hanau-Lichtenberger Gebietes grenzt gegen das Hessen - Darmstädtische Territorium am Hegbach (der bachaufwärts Rutschbach genannt wird). der Bach fließt dort durch die bewirtschafteten Benzenwiese. Genau genommen handelt es sich dort um drei Grenzlinien. Der Hegbach/Rutschbach ist die Territorialgrenze zwischen Hanau-Lichtenberg und Hessen-Darmstadt. Dies ist immer noch die heutige Grenze zwischen den Kreisen Offenbach und Darmstadt-Dieburg. Die Wälder südlich der Benzenwiese gehörten dem Darmstäder Landgrafen. Diese grenzten ihren Wald zu dem Wiesengelände mit einem "Hirschzaun" ab (Darmstädter Hege). Ich habe Reihe unmarkierter Läufersteine entlang der Darmstädter Hege gefunden, ebenso einige entlang des Hegbachs. Hier sind auch moderne Granit-Markierungssteine gesetzt. Die Grenzlinie wird ausführlich im Kapitel OF-DA Grenzsteine beschrieben.

Auf Nordseite

der Benzenwiese

verläuft die Dreieicher Ringlandwehr, die

gleichzeitig die

Südgrenze des Waldgebietes der Hanauer Koberstadt war. Am

dortigen

Waldrand fanden wir 12 Grenzsteine,

die seltsamerweise alle herauslagen. Der erste Stein der Serie

mit

der Nummer

4, lag relativ dicht am Dammweg; es ist daher davon auszugehen, dass

dort die Nummerierung dort mit "1" begann. westlich des Dammwegs und

östlich des Grenzwegs finden wir nur unnummerierte Steine am

Waldrand. Diese Gütersteine wurden im Oktober 2012 in das

Lapidarium des Langener Forstamtes verbracht.

Auf Nordseite

der Benzenwiese

verläuft die Dreieicher Ringlandwehr, die

gleichzeitig die

Südgrenze des Waldgebietes der Hanauer Koberstadt war. Am

dortigen

Waldrand fanden wir 12 Grenzsteine,

die seltsamerweise alle herauslagen. Der erste Stein der Serie

mit

der Nummer

4, lag relativ dicht am Dammweg; es ist daher davon auszugehen, dass

dort die Nummerierung dort mit "1" begann. westlich des Dammwegs und

östlich des Grenzwegs finden wir nur unnummerierte Steine am

Waldrand. Diese Gütersteine wurden im Oktober 2012 in das

Lapidarium des Langener Forstamtes verbracht. Die Westseite der Hanauer Koberstadt (gegen Hessen-Darmstadt), verläuft entlang des Dammweges. R. K. Nieß stellte fest, dass dort keine Steine zu finden sind. Erste exploratorische Spaziergänge schien diese Einschätzung zu bestätigen. Allerdings wurde in der Literatur von einigen Steinen berichtet, die ich allerdings nicht finden konnte. In alten Forstkarten waren jedoch entlang des Dammwegs Grenzpunkte eingezeichnet, wobei deutlich wurde, dass die Grenze nicht genau entlang der heutigen Trasse verlief. Ich ging dann systematisch vor: Entnahme der Grenzpunktkoordinaten aus dem Bürger-GIS, Überspielen auf das GPS Gerät und intensive Suche vor Ort. Auf diese Weise konnte ich entlang des teilweise gut sichtbaren Grenzgrabens 24 historische Grenzsteine auf dieser Grenzlinie finden.

Einige

davon liegen heraus, andere sind zerbrochen. Ein herausliegender

Stein trägt ein "H". Bei den noch in situ stehenden Steinen im

Wald gibt es 5, die mit "G" (Richtung Westen) und ebenfalls 5, die mit

"DG" (Richtung Osten) gekennzeichnet sind. Die Steine standen

vermutlich

abwechselnd an der Grenzlinie. Es konnte auch ein sehr schöner

Wappenstein gefunden werden, über den am Ende des Kapitels

berichtet wird.

An der Bogenschneise ist ein Dreimärker im Boden versteckt,

der im Kapitel LL-L Grenzsteine

beschrieben wird. Dieser trägt die Inschriften "L"

für Langen,

"D" für Dietzenbach und "DW" für Domanialwald.

Dietzenbach

deswegen, weil die Feldgemarkung der Hanauer Koberstadt zur Gemarkung

Dietzenbach gehörte. Weiter nördlich auf dem Weg zur

Bundesstraße findet man an der ehemaligen Gemarkungsgrenze

zwei

Steine, in die auf gegenüberliegenden Seiten ein "L"

und ein

"D" eingemeißelt sind.

Einige

davon liegen heraus, andere sind zerbrochen. Ein herausliegender

Stein trägt ein "H". Bei den noch in situ stehenden Steinen im

Wald gibt es 5, die mit "G" (Richtung Westen) und ebenfalls 5, die mit

"DG" (Richtung Osten) gekennzeichnet sind. Die Steine standen

vermutlich

abwechselnd an der Grenzlinie. Es konnte auch ein sehr schöner

Wappenstein gefunden werden, über den am Ende des Kapitels

berichtet wird.

An der Bogenschneise ist ein Dreimärker im Boden versteckt,

der im Kapitel LL-L Grenzsteine

beschrieben wird. Dieser trägt die Inschriften "L"

für Langen,

"D" für Dietzenbach und "DW" für Domanialwald.

Dietzenbach

deswegen, weil die Feldgemarkung der Hanauer Koberstadt zur Gemarkung

Dietzenbach gehörte. Weiter nördlich auf dem Weg zur

Bundesstraße findet man an der ehemaligen Gemarkungsgrenze

zwei

Steine, in die auf gegenüberliegenden Seiten ein "L"

und ein

"D" eingemeißelt sind. Die nur 120 Meter lange Nordseite der Hanauer Koberstadt (Grenze zu Ysenburg bzw. dem Hainer Bürgerwald) verläuft entlang der Langener Straße (Waldweg zwischen Langen und Götzenhain). Von der Beschreibung der Ysenburgisch - Hessen Darmstädtischen Grenze kennen wir den Dreimärker, der am Berührungspunkt der drei Territorien (Hanau-Lichtenberg, Hessen-Darmstadt und Ysenburg-Birstein) kaum auffindbar in der Erde steht. 120 Meter weiter östlich stand der jetzt nicht mehr vorhandene der Wappenstein Nr. 53. Im Protokoll aus 1787 wird angemerkt: "In der Nähe seyn ein Stein mit einem Kreuz". Dieser Kreuzstein steht ca. 50 Meter westlich der Einmündung der Breite Haagwegschneise in die Langener Straße auf deren Südseite ca. 5 Meter in den Wald hinein. Auch über diesen Stein (und ähnliche) wird im Kapitel Y-HD Grenzsteine berichtet

Nach oben

Die Grenzsteintour

Die

Karte links wurde von Frau Luise Hubel 2004 gezeichnet und von mir mit

den zusätzlich gefundenen Grenzsteinen und den Nummern

ergänzt. Frau Hubel, eine pensionierte Lehrerin aus Offenbach,

ist

eine sehr exakt arbeitende Zeichnerin. Sie ist viele

historische Grenzen

im Offenbacher Raum abgelaufen und die Grenzsteine dokumentiert. Sie

hat aber die

Ergebnisse leider nicht veröffentlicht. Ihre Arbeit war nicht

umsonst, vieles in dieser Website basiert auf

ihren Unterlagen. Die Grenze

verläuft entlang der Grenzschneise im

Koberstädter Wald. Sie ist mit dem Fahrrad nicht

durchgängig passierbar, daher empfehlen wir eine Wanderung,

südlich der Grenzschneise entlang und zurück

über den Dammweg.

Die

Karte links wurde von Frau Luise Hubel 2004 gezeichnet und von mir mit

den zusätzlich gefundenen Grenzsteinen und den Nummern

ergänzt. Frau Hubel, eine pensionierte Lehrerin aus Offenbach,

ist

eine sehr exakt arbeitende Zeichnerin. Sie ist viele

historische Grenzen

im Offenbacher Raum abgelaufen und die Grenzsteine dokumentiert. Sie

hat aber die

Ergebnisse leider nicht veröffentlicht. Ihre Arbeit war nicht

umsonst, vieles in dieser Website basiert auf

ihren Unterlagen. Die Grenze

verläuft entlang der Grenzschneise im

Koberstädter Wald. Sie ist mit dem Fahrrad nicht

durchgängig passierbar, daher empfehlen wir eine Wanderung,

südlich der Grenzschneise entlang und zurück

über den Dammweg. Wir sollten es aber nicht versäumen den Wappenstein Nr. 51 im Lapidarium in der Hainer Burg (zwischen Burgkirche und Palas) zu bewundern. Auf der einen Seite erkennt man das Hanau-Lichtenberger (rechtes Bild) und auf der anderen Seite

Wenn man die Grenzlinie abwandern möchte, dann parkt man am besten am Parkplatz an der neuen Radarstation, geht einige Meter Richtung Langen und biegt links in die Grenzschneise ab. An der Südostecke der Kreuzung steht der ziemlich lädierte Stein Nr. 47, von dem erst kürzlich ein Stück des Kopfes abgefahren wurde. Im Protokoll von 1774 wird vermerkt, dass er "noch gut steht". Die Steine Nr. 46 und 45 fehlen, sie sind wahrscheinlich Opfer von Baumaßnahmen. Stein 44 steht am östlichen Rand des Grenzgrabens, der östlich des Dammwegs verläuft, ca. 55 m nördlich der Pfaffenrodschneise.

Stein 37 steht wenige Meter südlich des Wasserschiebers neben der Grenzschneise. Stein 36, von R. K. Nieß 2000 noch aufgefunden, müsste genau 88 Meter weiter südlich stehen. Vielleicht findet ein Leser dieser Zeilen diesen Stein. Jetzt folgt eine Lücke in der Steinreihe. Der nächste Stein 33 südlich der Hochspannungsleitung liegt heraus. Die Steine 30 - 26 stehen jetzt auf der westlichen Seite der Grenzschneise. Stein 26 steckt tief am Rande der Fahrspur im Weg und ist relativ schlecht zu erkennen. Die folgenden Steine befinden sich wieder auf der Ostseite der Grenzschneise. Einige davon liegen heraus. Über den letzten Stein 4 bzw. 4a auf unserer Grenzwanderung wurde weiter oben berichtet. Der Stein 3 steht kaum aus dem Boden herausschauend mittig auf der Wiese. Im Schlamm des Grenzgrabens können wir Stein 2 finden, der auf der Westseite mit einem "G" gekennzeichnet ist. Stein 1, der oben beschriebene Wappenstein, steht nur einigen Meter entfernt im Schlamm unter Brombeerranken ca. 50 m nördlich des Rutschbachs. Das Gelände steht unter Naturschutz und darf nicht betreten werden.

Wir

kommen jetzt an eine Wiese, auf der bis 2007 das Koberstädter

Falltorhaus stand. Dieses Forsthaus wurde 1868 erbaut. Vorher stand

dort das Haus eines "Zaunknechtes". Falltorhaus bedeutet, dass es dort

ein

bewachtes Tor in einem Wildzaun gab, dessen Angeln so angebracht waren,

dass das Tor durch Zufallenlassen geschlossen werden konnte. Das alte

Forsthaus wurde 1960 bis auf

das Kellergeschoss abgerissen und neu erbaut (s. Foto rechts von

Reinhold Werner). Viele können sich an die Heckenwirtschaft

für durstige und

hungrige Wanderer und Radfahrer erinnern ("beim Siegel"). Als einzige

Reminiszenz nach dem Abriss des Hauses verblieb der Brunnen,

an der alten Robine der das Anwesen bis 1960 mit Wasser versorgte. Der

Platz wurde 2010 mit

den Sandsteinen der alten Scheune recht hübsch

gestaltet.

Wir

kommen jetzt an eine Wiese, auf der bis 2007 das Koberstädter

Falltorhaus stand. Dieses Forsthaus wurde 1868 erbaut. Vorher stand

dort das Haus eines "Zaunknechtes". Falltorhaus bedeutet, dass es dort

ein

bewachtes Tor in einem Wildzaun gab, dessen Angeln so angebracht waren,

dass das Tor durch Zufallenlassen geschlossen werden konnte. Das alte

Forsthaus wurde 1960 bis auf

das Kellergeschoss abgerissen und neu erbaut (s. Foto rechts von

Reinhold Werner). Viele können sich an die Heckenwirtschaft

für durstige und

hungrige Wanderer und Radfahrer erinnern ("beim Siegel"). Als einzige

Reminiszenz nach dem Abriss des Hauses verblieb der Brunnen,

an der alten Robine der das Anwesen bis 1960 mit Wasser versorgte. Der

Platz wurde 2010 mit

den Sandsteinen der alten Scheune recht hübsch

gestaltet.  Anmerkung 4/2023:

Bei einem Spaziergang in der Turmgasse in Langen entdeckten wir eine

schöe Mauer aus heimischem Rotliegenden. Der freundliche

Grundstückbesitzer (P.K.) erklärte, dass es sich bei den

rotliegenden Steinen um Abbruchmaterial der Scheine am Koberstäder

Falltorhaus handelt. In einem Deal mit dem Forstamt

gestaltete er den Platz am Brunnen und konnte im Gegenzug die

übriggebliebenen Steine für seine Gartenmauer verwenden. Eine

schöne Zweitnutzung. Sein Grundstück umschließt

übrigens den runden Turm, ein Bauwerk aus falkensteinischer Zeit.

Er gehört der Stadt Langen, die eine Nutzung aus

Brandschutzgründen nicht mehr erlaubt. Früher hatten die

Pfadfinder dort ihr zuhause.

Anmerkung 4/2023:

Bei einem Spaziergang in der Turmgasse in Langen entdeckten wir eine

schöe Mauer aus heimischem Rotliegenden. Der freundliche

Grundstückbesitzer (P.K.) erklärte, dass es sich bei den

rotliegenden Steinen um Abbruchmaterial der Scheine am Koberstäder

Falltorhaus handelt. In einem Deal mit dem Forstamt

gestaltete er den Platz am Brunnen und konnte im Gegenzug die

übriggebliebenen Steine für seine Gartenmauer verwenden. Eine

schöne Zweitnutzung. Sein Grundstück umschließt

übrigens den runden Turm, ein Bauwerk aus falkensteinischer Zeit.

Er gehört der Stadt Langen, die eine Nutzung aus

Brandschutzgründen nicht mehr erlaubt. Früher hatten die

Pfadfinder dort ihr zuhause. Der Grenzgraben verläuft ab diesem Platz ca. 6 m östlich des Dammwegs. Bis zur Waldhütte 1.500 m weiter nördlich können wir insgesamt 10 G- und DG-Steine finden. Der nächste Stein (ohne Beschriftung) 500 m nördlich der Hütte lag westlich des Dammwegs heraus und wurde mit Hilfe von Herrn Pfannemüller aus Langen provisorisch wieder aufgerichtet. Die letzten beiden Steine entlang des Dammwegs stehen weiter nördlich im Grenzgraben, der dort wieder östlich des Weges verläuft. Am Bogenweg können wir mit einigem Suchen den Dreimärker versteckt dicht am Zaun im Boden finden. Wir wenden uns nach Osten, um wieder an unseren Ausgangspunkt, der Radarstation, zu kommen.

Dieser

Stein ist in der heimatkundlichen Literatur nicht erwähnt. Die

Personen, die ihn kennen müssten, kannten ihn nicht.

Allerdings

ist einem internen Bericht der Stadt Langen aus dem Jahr

1977 zu entnehmen, dass dieser Grenzstein damals bekannt war.

Der

Standort wurde aber niemals veröffentlicht. Und damit

kommt man zur Frage, was mit der Information über die Existenz

dieses Steines geschehen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, den

genauen Standort des Steines vorerst nicht zu benennen. Andererseits

würde dieser Stein die Attraktivität des

Koberstädter

Waldes als Naherholungsgebiet weiter steigern. Weiterhin ist er ein

Anknüpfungspunkt, die interessante Geschichte des

Koberstädter Waldes zu erläutern. Man wird sehen.

Dieser

Stein ist in der heimatkundlichen Literatur nicht erwähnt. Die

Personen, die ihn kennen müssten, kannten ihn nicht.

Allerdings

ist einem internen Bericht der Stadt Langen aus dem Jahr

1977 zu entnehmen, dass dieser Grenzstein damals bekannt war.

Der

Standort wurde aber niemals veröffentlicht. Und damit

kommt man zur Frage, was mit der Information über die Existenz

dieses Steines geschehen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, den

genauen Standort des Steines vorerst nicht zu benennen. Andererseits

würde dieser Stein die Attraktivität des

Koberstädter

Waldes als Naherholungsgebiet weiter steigern. Weiterhin ist er ein

Anknüpfungspunkt, die interessante Geschichte des

Koberstädter Waldes zu erläutern. Man wird sehen.Hier können einige Detailbilder angeschaut werden: A, B, C, D

Nach oben